Image may be NSFW.

Clik here to view.

老舍自尽的太平湖

太平湖,老北京,何处寻?

又一次来到老舍殉难的太平湖。

这是夏夜。我伫立在北京新街口外大街西侧的护城河旁,凝望对岸的“太平湖”,品味着喧闹中的清静。当然,我更会遥想起当年发生在对岸的那个永远无法挽回无法弥补的悲剧。

说是太平湖,其实作为“湖”它早已不存在,甚至这个地名在这里也已消失。大概在七十年代修建地铁时,这个不大的湖被填平,在上面修建大片的厂房,成了地铁车辆的停车场。在文革后,老舍的亲人们曾再次走进“太平湖”,缓步于纵横交错的铁轨之间,追想着当年悲剧发生时的情景。他们根据当年的记忆,找寻老舍殉难的地点。然而,一切都已改观,只能指出大概的方位,而具体地点则是无法确定了。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

太平湖民国时期的名称是“苇塘”。

在老北京的记忆里,和京城别的那些著名的湖水景观相比,太平湖自有它的迷人之处。它颇有野趣。荷花在水面迎风摇曳,水边长满芦苇,时而有野鸭或者叫不上名字的水鸟从苇丛中飞起,把静坐在柳树下的垂钓者吓一大跳。湖东岸与新街口外大街马路之间,有一片空地,湖边种了许多花草树木。矮矮的松墙成为一条界线,界线以西便成为太平湖公园。

临街的松墙有一个缺口,或者称为公园的入口,但不收门票,人们可以随时进去散步、闲坐、垂钓。因为它在大马路边上,南来北往的行人,走累了,也爱到里边去歇歇脚,聊聊天,坐在沿湖的木条椅子上望望西山。所以专程到这里来逛公园的不多,顺便歇歇脚的不少。湖的南岸是护城河,河水一年四季都是那样慢悠悠地从西往东流淌,静静的,没有一点声响。湖西岸交通不便,没有多少住家,满目荒芜,但更显其幽静。

这便是老舍当年钟爱的太平湖。当他最后一次来到这里后就再也没有离开它。他永远与这个湖相随。不管它存在着还是已然消失。

消失的不仅仅是太平湖,还有曾经巍峨壮观的城墙。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

对于老舍,北京城墙可能显得更为重要。

对于老舍,北京城墙可能显得更为重要,尤其是北京城西北角德胜门一带的城墙,维系着他的一生。这一块小小的天地,是他的人生的起点,也是他的人生的终点。他对北京的全部情感,他的艺术想象力,因这一小块天地而得以形成。不难想象,没有城墙衬托的太平湖,会带给老舍多少失望与惆怅。

在老舍最后一次默默地坐在太平湖边的时候,德胜门一带的城墙还没有拆除。从湖边朝南看去,可以看见城墙高高地耸立着,护城河依偎着它,更显其平静与温顺。老舍熟悉城墙内外的一切。城墙那边是他笔下一个个人物活动的天地:祥子拉车穿行的胡同,“四世同堂”的四合院,还有那大大小小的茶馆……

不管旅居到世界什么地方,真正在老舍心中占据首要位置的从来就是北京,他的所有创作中,最为成功的自然也是以老北京为背景的作品。早在四十年代他便这样描述过他与北京难舍难分的依恋:“我生在北平,那里的人、事、风景、味道,和卖酸梅汤、杏儿茶的吆喝的声音,我全熟悉。一闭眼我的北平就完整的,像一张彩色鲜明的图画浮立在我的心中。我敢放胆的描画它。它是条清溪,我每一探手,就摸上条活泼泼的鱼儿来。”

这一带的城墙先后被拆除是在七十年代修建地铁和二环路的时候。老舍没有亲眼看到城墙的拆除,这样,他的最后一次凝望,便具备特殊的历史告别意味。

太平湖、城墙,其实都不妨看作为一种象征。它们的消失,意味着老舍所熟悉的传统意义上的北京完全成为过去,文革风雨席卷过改变过的北京,将是一个外表和内在都使老舍感到陌生的北京。假如老舍得知人们不得不从“您好,谢谢、对不起”的训练中开始文明的起步时,一定会感到惊奇和困惑。他不会知道也不会明白,十年中这里到底发生了什么,人们身上到底发生了什么?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

2006年,新太平湖出现在北京,它由北护城河西直门暗涵至新街口大街段拓宽改造而成。

老舍怎么成了革命的冲击对象

老舍绝对不可能预料到自己居然会成为一场革命的冲击对象,并承受从未经历过的屈辱与痛苦。

他被公认为新时代的“创作标兵”,他的笔为一个崭新的时代而挥舞。一个如此出色地活跃在文坛的作家,应该说最有资格避免悲剧的降临。

老舍在从美国归来不久,就率先成功创作出反映北京新变化歌颂新时代的话剧《龙须沟》,因而受到毛泽东等领导人的亲切接见;他响应罗瑞卿的号召,根据真人真事创作了配合肃反的讽刺喜剧《西望长安》;他在大跃进的鼓舞下,创作出《全家福》和《女店员》……还有诸多的急就章。短文也好,快板也好,诗歌也好,都是他手中随时可以派上用场的工具。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

毛泽东接见老舍和梅兰芳。

他积极地配合着大大小小的节日或者会议、活动,从而,在不少报刊的编辑看来,他是有求必应的好作者。还没有别的作家能够像他那样活跃,像他那样热情持久。

有的作家还记得,好多年里,每当五一、十一在天安门前举行庆祝游行时,总有两三个人作为领队,兴奋地走在文艺界的万人方阵前列。他们中间一直有老舍。在那些日子里,他无疑是一个典范,一面旗帜,他标志着一个旧时代的文人,能够成功地行进在新时代的大军之中。

从不愿意修改已经发表的作品的老舍,后来亲自动手修改起《骆驼祥子》了。

在一九五五年由人民文学出版社出版的《骆驼祥子》上,旧版中的第二十三章后半部分与第二十四章的全部,都被删去。在这一章半里,老舍本来是集中写祥子的堕落,删去了这一章半,实际上改变了祥子的结局。而且,他当年说结尾过于匆忙,本应再多写几段,但这次修改,不仅改变了自己所说的从不愿意修改作品的习惯,而且不是增加篇幅使其更加完整,反而是将最后一章半删除。

纯粹文学创作意义上的那个自由自在的老舍改变了。总是将生活中的人与事放在首位的老舍也改变了。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

那个自由自在的老舍真诚地为时代作出了改变。

老舍真诚地愿意走在时代的前列。

不过,老北京才是老舍真正的文学之根,创作之魂。

是根,是魂,它才可以像一条从没有枯竭的泉水,默默地在老舍的心底流动着,为他激发灵感,为他输送着语言的鲜活和形象的生动,使他在一日日的急就和应酬的情形下,仍然没有失去文学的活力。这便是老舍的可爱和可贵之处。或者说,是他生存状态的另一面,最终决定了他在逐渐改变自己的时候,仍然能够写出《茶馆》和《正红旗下》这样一些堪称《骆驼祥子》后又一个艺术高峰的作品。

可以想见,当老舍脑子里活跃着自童年起就熟悉的老北京的形形色色人物时,他便真正进入了自由自在得心应手的艺术境界。仿佛一切都早已活在他的心中,声音、味道、画面,都无须苦苦搜寻,便涌到了笔端。在这样的状态下,他的《茶馆》,才能成为世纪的风俗画与艺术瑰宝。其实,即便在创作《龙须沟》这样一些剧作时,对老北京的人与事描写,依然是作品中最为闪光的地方。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

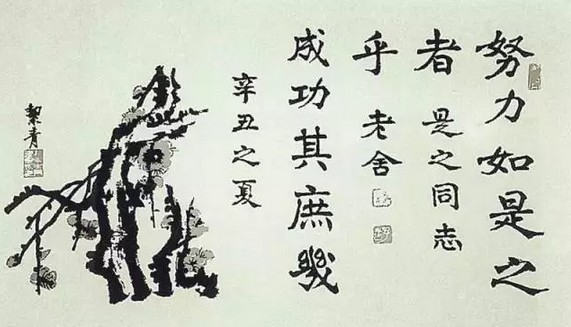

老舍当年为黄永玉创作的齐白石木刻肖像题字。文革后,黄永玉回赠老舍夫人胡潔青并题词,可谓一段佳话。

令人感到惊奇的是,似乎矛盾的两面,居然能够并存于老舍一个人身上。许多他的同时代作家,如果表示出与旧我告别,就尽可能地将以往的影子全然抹去,然后,以崭新的姿态开始走进新的陌生的生活,并尽量去适应它,反映它。老舍有些出人意料。他既能毫不逊色地配合政策,涉足自己不熟悉的领域,做一名创作标兵,又能不时沉浸在过去生活的影子中,写自己熟悉的生活,从中挖掘出艺术瑰宝。

这大概便是老舍的天赋,或者说是在老北京文化的熏陶下,他的性格具有了调和一切保持平衡的能力。我们看到,在任何时候任何情形下,社会与个人,政治与艺术,热情与冷静,不管那一方面,在他那里都不会是脱缰的野马。他仿佛是一位出色的导演,能够让每一个角色在最适合自己的时候出场,表演,退场。

别的人无法拥有他这种能力。

他成功地完成了一种调和,一种平衡。于调和与平衡中保持了文学生命的延续。

善良,正直,常在心中

几年前,在写一本关于沈从文和丁玲的书时,我读到丁玲对老舍的一段回忆。一个文人的正直和善良,从此开始令我景仰,令我难以忘怀。

在1960年召开第三次作家代表大会时,丁玲已经身处逆境在北大荒接受劳动改造。不过,仍是中国作协理事的她,还是荣幸地被邀请到京与会。离开文坛仅仅几年,昔日的荣耀不再重现。

她出现在会场上,多么希望和久别的同行们握手、拥抱,然而,她被冷落在一旁。她有些失望和沮丧。正在这时,老舍走到她的面前,与她握手,问上一句:“怎么样?还好吧?”

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

老舍夫妇联袂为著名舞台艺术家于是之绘画题词。

并非过多的问候,只是简单一句寒暄,却令丁玲终身难忘。她得到一种被理解被关心的满足。因为她深知,这在当时称得上一次难能可贵的举动。这需要正直、善良和宽厚,也需要一种勇气。

一次到广州看望黄秋耘先生,谈话中他以充满敬意的口吻谈到了老舍。就在1960年召开第三次作家代表大会之前,黄秋耘帮老舍起草一份报告。

一天,老舍去逛隆福寺的旧书摊,很高兴地拿着一幅画回来。这是一个老画家送给吴祖光的一幅泼墨山水画,当时吴祖光已经到北大荒劳动改造。

老舍说:“这可是祖光心爱之物啊!他下去以后,家里恐怕有点绳床瓦灶的景况了。不然,不会把人家送的画拿出来变卖。将来要是祖光能活着回来,我把这画还他,该多好!”

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

老舍与胡潔青新婚时合影。

黄秋耘的印象中,当时老舍的眼眶微微发红,但他又突然止住话头,沉默了。黄秋耘看出了他的顾虑,就说:“请您放心,在您家里看到的,听到的,我都不会对人透一星半点儿。”于是,老舍才恢复了平日的幽默:“对,对!这不足为外人道也!”时间久远,许多事情黄秋耘已经不再想起,但老舍的这一侠义之举牢牢地印在他的记忆中。

黄秋耘回忆的这件事,后来从吴祖光先生那里得到了证实。

老舍购买回来的这幅画,是齐白石老人送给他和新凤霞的。一次吴祖光从北大荒回到北京,在王府井大街偶然遇到老舍,老舍便热情地将他带到家里,把画还给他,并说要不是经济条件有限,他本应将他们所有散失的字画都买回来。可以想见,备受冷落的吴祖光此时此刻的心情。对于他,这当然是终身难忘的一幕。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

吴祖光(右)与黄永玉合影。

在知道老舍这样一些事情之后,我开始明白,老舍为何在同时代文人中间具有感召力,令人们永远怀念他。他所表现出来的一个老北京人的细致、周到、善良和正直,能给予朋友以温暖和信赖,而这,在风云变幻的岁月里则是最为珍贵的。

这便是老舍。一方面,他在历次政治运动中没有落后过,他的身份,总是免不了积极表态,甚至发表符合要求的批判文章,即便被批判者可能是他曾经深知的友人,他也没有别的选择。可是,表面上的批判,并不代表他的内心。于是,另一方面,在不同场合他又表现出他的与众不同。他依然保持一种友善,在可能的情况下,他还会伸出援助的手。

在这样的时候,政治让位于人情世故,让位于根深蒂固的做人的原则。老舍还是老舍,没有失去本色,没有割断传统的根。

孔庙里的红色风暴

一九六六年八月二十三日在北京文庙的遭遇,应该说是老舍一生中感觉最突然最不可思议最难以承受的。他的性格,他的处世哲学,乃至他的信念,突然间受到前所未有过的考验与摧毁。

在一群红卫兵的押解下,他和二十多位作家艺术家,被拉到国子监街文庙大院里,让他们在大成门前的空地上,时而下跪,时而围着燃烧的戏装和书堆跳“牛鬼蛇神舞”。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

老舍一家。

这是文庙,曾经被读书人视为神圣的殿堂;这是北京,是老舍全身心热爱的地方;这是二十世纪,被公认是现代文明发展的新世纪。可是,就是在这样的时刻在这样的地点,老舍被挂上黑牌,受到生平第一次的侮辱、毒打。他流血了,伴随着血滴和汗珠的是书籍焚烧飘飞的灰烬。

他的确没有意想到会是这样一个局面。头一天他接到开会通知便从医院回到家中。他本来可以托辞留在医院,但正在风起云涌的运动,使他无法安稳地留在病房里。多年的惯性驱动下,他不能忘却作为北京市文联领导人的责任,历次运动中从来没有落后过的他,这一次同样不能被认为消极、淡漠。他回到家中,早上穿得整整齐齐,拿上准备好的发言稿,如同以往去主持会议一样走出家门。

老舍是一位对新时代怀着满腔热诚的作家,一位总是愿意将自己融入现实生活的人。也许仍有独立的见解,也许仍然于内心深处保持着对生活的复杂感受,但这些,并不会影响到他与上面的政策和号召保持一致,因为他相信领袖超过相信自己。

然而,这个世界变了。北京已经变得面目全非。

这些日子里,整个北京已经陷入了狂热之中。仅仅几天前,八月十八日“庆祝无产阶级文化大革命大会”在天安门广场召开,百万红卫兵第一次受到伟大领袖的接见。林彪在大会发表重要讲话,浓浓的火药味顿时充斥整个古都。

北京真正是在一夜之间完全变了。

八月十九日是疯狂的开端。“我们要求在最短的时间内改掉港式衣裙,剃去怪式发样,烧毁黄色书刊和下流照片。牛仔裤可以改成短裤,余下部分可以做补丁。火箭鞋可以削平,改为凉鞋,高跟鞋改为平底鞋。坏书坏照片作废品处理……”这不是讽刺小说的调侃,而是出自这一天出现在北京大街小巷的第一份红卫兵传单《向旧世界宣战》。就在这一天,三十多万红卫兵冲上了街头,开始了他们所认为的“破四旧”的壮举。

老舍所熟悉的一些地方在狂风暴雨中喘息。

挂了七十多年的“全聚德”招牌,被砸得稀烂,换上由红卫兵写好的“北京烤鸭店”的木牌,而挂在店里的山水字画全部被撕毁;“荣宝斋”的牌匾被“门市部”之类的字样盖住,《砸碎“荣宝斋”》的大字报张贴在原来展览艺术珍品的橱窗上;百年字号瑞蚨祥绸布店内所有字画、契约、宫灯、画屏,都被毁坏……

素来以温文尔雅、幽默平和而著称的北京话,忽然间也改变了原有的形态。红卫兵小将们开始毫不顾忌地满嘴粗话,“他妈的”、“老子”、“小子”、“狗崽子”等等,在他们看来,仿佛惟有此才能表现他们的革命性,才能标志着与传统文化的决裂。

此刻的北京,当然不再是老舍所热爱的那个北京。同样,此刻的北京,也不再可能接纳老舍。

当他被挂上了黑牌时,当红卫兵将他和同行们押解到太庙时,当他看到火焰无情地吞噬书籍时,当他受到呵斥和毒打时,他才开始明白,今天真的与过去大不一样了。何曾经历过这样的场面,何曾受过这样的侮辱。

老舍可以忍受许多别人难以接受的东西,可以真诚地改变自己早年的某些禀性,但人格的侮辱,对于将名声和面子视为生命的这个老北京来说,无论如何也是无法承受的。当下午被接回市文联后又受到红卫兵的鞭打时,他愤然将挂在颈上的黑牌子扔到地上。

在愤然扔掉黑牌之前,老舍在想些什么呢?

一直愿意跟上时代的老舍,最终仍然没有跟上一个特殊的年代。

当他在红卫兵面前扔掉挂在脖子上的那块黑牌时,他也就把一个个疑问、质问掷到了地上,让它们发出无声然而却又能在天地间久久不会消失的回响。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

五十年代初的老舍(右)与胡风,胡风此后被打成反革命。

最后一天如此漫长

一九六六年八月二十四日,一定是老舍一生中最漫长的一天。

头一天他的愤然反击受到更为严厉的对待。人们以“现行反革命”的罪名将他送到附近的派出所,尾随而来的红卫兵,又轮番地毒打他到深夜,直到凌晨,才允许家属把他接回家。

他是以何种心情度过那个夜晚的我们已无法知道。我们也不知道,他最初决定走出家门时,是否就确定要到太平湖寻找归宿。一切,一切,都再也无从知道。我们知道的仅仅是,他让家里的人都走了,甚至妻子也被他说服到单位去参加运动。他不愿意家人因为自己而遭受新的打击。在走出家门时,他手里拿着一副手杖,还有一卷亲自抄写的毛泽东那首著名诗词《咏梅》。

“风雨送春归,飞雪迎春到,已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。 俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。”

老舍为什么选中带这首诗词,在身处那样一种处境时,他会以何种心绪来品味诗词的意境,如今永远是个谜。

就这样,带着昨天留下的累累伤痕,带着昨天承受的人格侮辱和巨大压力,老舍走出了家门。最后一次出门,再也没有回来。

太平湖公园的看门人注意到了这样一个老人的来临。他回忆说这个老人在公园这里一个人坐了一整天,由上午到晚上,整整一天,几乎没有动过。他估计,悲剧是发生在午夜。

静坐湖边,动也不动,石雕一般。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

老舍晚年最后的留影之一。

可以相信,当万念俱灰毅然投入湖中之前,老舍的内心,显然会是前所未有的激烈。太多值得回想的往事,太多值得咀嚼的人生体味,但,我猜想,更多的是困惑,是自省。甚至会有对自我的否定,有深深的自责。

这是令他百思不得其解的革命。所有传统文化的精华,书也好,文人也好,为什么都将成为必须清除的历史垃圾,如同焚烧的书一样化为灰烬?

为什么社会的道德规范人的尊严,一夜之间会变得全无价值?为什么人的兽性会成为社会的主导?

我们已不可能描述老舍当时的全部心情。但我宁愿相信,他也在深深地自责,他有许许多多的内疚和懊悔。他会后悔失去了过多的自我;他会后悔在历次运动中,写下过那么多批判同行的文章;他会后悔没有更多地关心陷入逆境的朋友;他会后悔没有写出更多的如同《茶馆》一样的作品。这样的推测并非是我的一厢情愿,而是符合老舍正直、善良的性格本身的逻辑发展。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

“文革”结束后的老舍追悼会,邓小平李先念敬献花圈。

他最终走出了生的困境。他不愿意再蒙受新的屈辱,也不愿意因为自己而牵连家人。他看不到前景,无法预测未来的发展,在这样的情形下,也许死对于他才是最好的、唯一的选择。老舍,曾经给予过人们多少安慰和温暖,可在他最需要安慰和温暖的时候,却无从获得。

浓重的夜色里,没有人发现老舍做出最后选择。

儿子舒乙第二天看到的是已经告别人间的老舍。他描述说:父亲头朝西,脚朝东,仰天而躺,头挨着青草和小土路。他没有穿外衣制服,脚上是一双千层底的布鞋,没有什么泥土,他的肚子里没有水,经过一整天的日晒,衣服鞋袜早已干了。他没戴眼镜,眼睛是浮肿的。贴身的衣裤已很凌乱,显然受过法医的检验和摆布。他的头上,脖子上,胸口上,手臂上,有已经干涸的大块血斑,还有大片大片的青紫色的瘀血。他遍体鳞伤。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

老舍著作一览。

老舍把屈辱、困惑、自责、痛苦留给了自己,也把一个悲剧留给了历史,留给了不断关注它解说它的后人。

我在几年前,采访访问北京的一个日本作家代表团。在一个场合,见到了日本著名作家水上勉。最初知道他的名字,是在读巴金那篇《怀念老舍》的文章时。从巴老的文章里我得知在老舍去世之后,水上勉可能是世界上最早发表文章表示怀念的人。

在得知老舍不幸去世的消息后,水上勉在一九六七年写下了散文《蟋蟀罐》(又译《蟋蟀葫芦》)。他记述老舍访问日本时到他家坐客,交谈中他告诉老舍说,他在一个朋友那里看过一只木制的罐子,说是从中国的旧货摊买回来的,是养蟋蟀用的。老舍当即答应他,假如他到中国去,可以带他到旧货商店去找。令他难忘的是,老舍还答应陪他参观六祖慧能大师的东禅寺。他把老舍的许诺看作一个美妙的梦。但这一切,只能成为永远无法实现的梦了。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

访问日本期间的老舍,期间与水上勉见面。

水上勉那次送给我一本他的近作。这是一本长篇小说,我不懂日文,但我喜欢它的装帧,所以,一段时间里,它总是摆放在书架的醒目位置上。为写这篇文章,我重新找到了早已翻译成中文的《蟋蟀罐》,又一次为一位日本作家对老舍的深情怀念而感动。这只是一篇很短的散文,可是字里行间流溢温情、伤感。尽管他与老舍只有一次见面,可他比文革中的中国人更能认识到老舍的价值,他为中国失去一个老舍而婉惜。

“最近,风闻老舍先生已经去世,这简直不能相信,难道我再也见不到老舍先生了吗?”

读这样的字句,我仿佛听到了遥远的地方传来的一个焦虑而急促的声音。声音显得有些苍凉。这种苍凉,一直到今天依然没有散去。

修订于2015年8月,北京

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密Image may be NSFW.

青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密Image may be NSFW.