曾是骆驼书屋旧存:徐祖正藏书点滴

赵龙江

2017-11-06 14:15 来源:澎湃新闻

字号

我对徐祖正的兴趣,源自于他与周作人志趣相投,彼此知己,品味大致相近的缘故,二人都喜欢蓄书和阅读,有时也相互借阅交换。如同知堂迷之于苦雨斋,我也曾幻想一窥骆驼书屋蓄存内容,每以无缘一饱眼福为憾。限于材料无多,触目有限,只见到很少几篇相关文字。后来在朋友处有幸得见一本徐氏早期藏书,且有其亲笔題识,为我多年来所仅见。

徐祖正的外甥李忠霖在遗稿《徐祖正教授逸闻数则》中,讲到了徐祖正的藏书嗜好:“有一次耀辰舅对我说:‘我们的先祖昆山徐氏,过去有徐乾学的传是楼,是当时江南颇有声誉的藏书楼,我也有这种兴趣,但是我并不想传之子孙的。’记得我初到北京,考上了清华,原拟进历史系的,一看到他老人家藏的英文、法文、日文等书籍很多,在他的引导下考入了外文系。”文中李忠霖还说,“张奚若教授在北京将要沦陷的时候,把所藏中文书籍全部转让给耀辰舅,他全数接受下来,以助其离京之行”,“1978年他临终前把这些家藏的日文书和中文文史书籍都捐给北京大学图书馆,英文书和少数的法文、德文书则捐献给国立北京图书馆,该馆特地为他另辟专室,两者总计6226本。”(以上引文刊载于《昆山文史》第九辑)李文提供了徐氏藏书大致种类,也让我们了解了这些藏书最终去向,且捐赠数目明确,看来是经过清点的了。

在我阅读过的材料中,国家图书馆董馥荣先生的一篇《徐祖正骆驼书屋所藏“闺闱丛珍”》(原载《文献》季刊2007年4月第2期)引起我的关注。董文列举的书目中,并不仅是李文所讲“英文书和少数的法文、德文书则捐献给国立北京图书馆”,从这篇文字可知,徐祖正当年捐赠北京图书馆图书中,至少也包括中文线装古籍,如历代妇人著述等——这些与妇女有关的书籍,正是徐祖正藏书中一个重要专题。董文使得像我这样的普通读者,也能有机会了解到“深藏”于国家图书馆(原北京图书馆)中一部分“徐氏专藏”的大致信息。文中这样写道:

徐祖正捐赠北京图书馆的线装书有661种627部,约计1400馀册,多数为清中期以后的刊本,也不乏清乾隆及乾隆以前的刻本,更有二十四种抄、稿本,其中有周作人稿本《儿童杂事诗》、《往昔三十首》,废名的《莫须有先生坐飞机以后》第十八章的誊清稿本,胡文楷抄本《昆山胡氏怀琴堂藏闺秀书目》、《碧桃馆词》、《双修阁诗存》等18种女性诗文别集。这些书从分类上看,主要是集部著作,约有四百多部;其次是史部传记类的著作,有三十馀部;其他还有少量的佛教类典籍和子部著作等,这部分文献的内容绝大多数与女性有关。徐氏藏书最显著的特点,无疑是其对妇女著作及与女性相关著作的收藏。……

有关徐氏藏书的来源,没有更详细的记录。从为数不多的题记中,可以看出其主要来自个人的购买,同时也得益于朋友的赠送。他在《澹仙诗钞》的题记中特别提到了周作人给予他的支持,他说“启明知余所好,常将其旧藏中关于闺秀诗文集割爱见惠,或有新得亦时有捐赠。”我们见到的明确由周作人送给他的闺闱著作有5种,其中《红窗百咏》、《妆楼摘艳》、《历代名媛杂咏》都钤有周氏的藏书章,从《澹仙诗钞》题记中的文字看,应该不止这5种。笔者还发现有不少书籍重订后的书签是由周作人题写的,也可以看出周作人对徐祖正收藏闺秀作品的支持。而徐祖正与胡文楷之间则是一种相互支持的情形,他们不仅有同乡之谊,在藏书方面更有相同的爱好,因此相互关照也是顺理成章的。在徐祖正藏书中,我们不仅见到了抄本《昆山胡氏怀琴堂藏闺秀书目》还有胡氏抄本《味梅吟草》、《金陵游草》和《吟梅仙馆绝句抄》三种诗文集。胡文楷在其所编的《历代妇女著述考》的自序中也提到了徐祖正的帮助。

以上引文中,我感兴趣的是作者引用的徐氏藏书题记六篇,其中,清人熊琏撰《澹仙诗钞》为嘉庆二年(1797年)刻本,钤“骆驼书屋所藏”印,徐氏题记写道:

澹仙诗钞共五卷,系廿四年秋季所购,分订四册。今承启明兄惠假原装一部,灯下无事,从事校读一过,前在目录卡片中注明有缺页者,计缺题词七页以下三页,今又查得缺邵文鸿氏序文一篇,所引为错异者,除赋钞、文钞外,其馀诗钞、词钞皆于每卷之末缺短数首,内中亦有原页中行数不减而诗与题皆经改易者,册壹跋文皆同,未见提及,是可怪也。向来对于板本之覆杂少所当意,以为小家数之诗文集不比穷研经典,出入有限,今知欲追踪一部集子之究竟,亦非多多搜集异本不可。拟将此周氏异本假而不还,宣告没收,但启明知余所好,常将其旧藏中关于闺秀诗文集割爱见惠,原装本之《澹仙诗钞》本有移赠之说,余以为笥中已有,一度以假阅为名而带归者,今灯下校读之馀,觉非出此穷凶极恶之态度不可,殊为愧汗也。

时在念陸年九月七日灯下之北平

骆驼馀生述

从这篇徐氏题记中,可窥见周徐二人不分彼此,交情确是不浅,同时也可看到徐氏性情的另一面。董文同时选录了徐氏旧存中另外五篇题记,这五种旧存分别是:

一、《绣像玉连环》八卷,清朱素仙撰,清樵云山人订,清道光三年(1823年)刻本,钤“徐”、“骆驼书屋所藏”印;

二、《澹鞠轩诗初稿》,张褶英撰,清道光间刻本,题词处钤“骆驼书屋所藏”印;

三、《韵香阁诗集》,清孔祥淑撰,光绪十三年(1887年)刻本;

四、《虔共室遗集》,清曾彦撰,光绪十七年刻本,钤“骆驼书屋所藏”、“昆山徐氏”、“ 闺闱丛珍”印 ;

五、《红萼轩词牌》,清孔传铎辑,清刻本。

因篇幅所限,这五篇徐祖正题记文字内容这里就不再赘引,感兴趣的朋友读者不妨阅读《文献》原作。

其实在周作人日记中,也能找到二人相互借阅、赠书的文字。比如“耀辰赠文房小说一部”(1926年8月31日)“下午耀辰来,以英书一本见赠”(1929年7月13日)“耀辰来,赠以若子遗影及《名媛杂咏》一部。携来《竹居小牍》四册见赠”(1929年12月7日)“上午遣张三送《香咳集》赠耀辰”(1932年2月3日)“下午耀辰来,以《辞源》丁种一部见赠”(1932年4月1日)“得耀辰送来《尺牍类便》六册见示”(1932年7月14日)“耀辰来,赠书一册,下午去,携去女才子诗及尹默所书字”(1933年1月30日)“耀辰交来严既澄诗词一册”(1933年8月11日)“从耀辰借《俳文文学杂记》一册”(1933年11月24日)“还耀辰书一册”(1933年12月22日)“以《拟曲》赠耀辰一册”(1934年2月22日)“以《万叶名物图会》二册送致耀辰”(1934年10月18日)……两人相知甚深,当然了解对方需求。其实这只是1934年之前,周作人日记中二人图书交流的部分记载,至于徐氏本人早年间于旧籍购寻收蓄的细节,以及“反右”、“文革”等政治运动中,有否遭遇抄没赀财书籍,是否经历秦火劫灰,因未见相关文字依据,致今日仍茫无所知。然而在不久前,我竟有幸亲睹曾是骆驼书屋的一册旧存。

![]() 夏目金之助写的的《彼岸过迄》,红底花布面精装

夏目金之助写的的《彼岸过迄》,红底花布面精装

就在今年夏初,承友人尹君相告,他于北大外语学院图书馆见到一本徐祖正旧藏日文书。他知道我关注徐祖正,便把这个发现告诉了我。适小尹毕业在即,我便很快赶去北大。这是一本夏目金之助写的《彼岸过迄》,红底花布面的小精装,典型日式装帧,小巧雅致。书是日本春阳堂版,大正七年(1918年)二月一日十六版。作者夏目金之助,即日本近代文学大家夏目漱石,据说他自小深受东方传统文化熏染,名字便出自《晋书•孙楚传》“潄石枕流”句。这本《彼岸过迄》也被译作《过了春分时节》,是作者尝试将四篇看似独立,然互有关联的短篇串联写成。

书的内页有徐祖正钢笔题记,大意是:他于1918年夏天买到这本书,携去热海海岸阅读,它曾陪伴自己度过了半年中烦闷的时光。后来把此书又借给了朋友济訚,以慰其在东京、仙台间往返的寂寞。之后朋友来信说,这书被爱人遗失。我只能又买来一本,因为我与这书有特别的关系。这页及正文首页钤有“徐祖正章”姓名小印。在 “绪言”(据明治四十五年一月于《朝日新闻》刊载时的绪言)之后,有施色插画一帧,不知是否为潄石手笔。书中另有“徐祖正先生赠书”、“北京大学图书馆藏印”各一枚。这是我第一次,也是仅有的一次触摸徐祖正旧藏实物,冥冥中仿佛触碰到老先生翻阅这本书时的手指,然而,时光已跨越了近一百个年头。

![]() 正文首页钤有“徐祖正章”姓名小印

正文首页钤有“徐祖正章”姓名小印

![]() 徐祖正钢笔题记

徐祖正钢笔题记

![]() 施色插画一帧

施色插画一帧

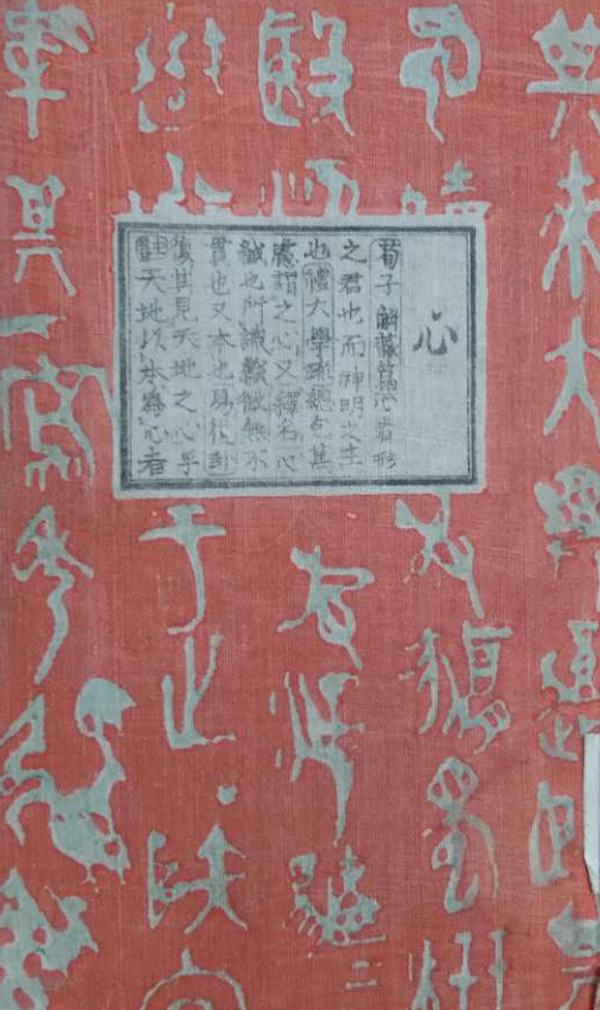

在我仍沉浸于这次“艳遇”徐氏旧藏的喜悦时,几天之后,小尹再传消息,他于昌平校区储存馆又寻觅到一册徐祖正藏本《心》,同样是夏目漱石著。从发送来的书影看,开本、质地、装帧,甚至书面颜色悉与《彼岸过迄》相近,不同者是由岩波书店出版发行,大正七年九月二十日十一版。这本书的正文后也有徐氏亲笔识语,字划稍微潦草,意思大约是:一九一九年五月十一日风雨交加之夜,在东京麻布地区叔父寓舍读完这一卷,弟弟妹妹都已经安睡了......祖正。在这本书前的环衬页上,留有 “徐祖正章” “徐祖正先生赠书”“ 北京大学图书馆藏印”印迹。从徐祖正上面两段题识,特别是在《彼岸过迄》识语中提到的,书看过后借予朋友,得知朋友家人将书遗失,他又重新购置一册……不难看出,夏目漱石在他心目中应该有着重要特殊的位置。

徐祖正购读这两本书,是在夏目潄石病逝不久的一两年中。夏目潄石当年就读于东京帝国大学英文学专业,后曾留英国学习两年,深受基督教文化影响——他的作品《心》写的便是人性善恶问题,作者对罪与罚、生与死的思考,生动地体现神(爱)就在你心中的基督教的精神本质。徐祖正在京都帝国大学也是英文学专业,同样也曾留英学习(参见方纪生在日本重印《骆驼草》序言,载《明报月刊》1984年五月号),他是虔诚的基督教徒。两人经历颇有相似处,不知是巧合还是徐祖正受到这位日本文学前辈的影响。

![]() 《心》

《心》

![]() 《心》正文后也有徐氏亲笔识语

《心》正文后也有徐氏亲笔识语

![]() “徐祖正先生赠书”“ 北京大学图书馆藏印”印迹

“徐祖正先生赠书”“ 北京大学图书馆藏印”印迹

据小尹见告,徐祖正捐赠北京大学图书馆的图书中,尚包含部分被称作“岩波讲座丛书”的小册子,是岩波书店当年举办面向普通市民的学术讲座,之后将学者的演讲稿排印出版。从拍照书影看,这类书多数很薄,数量应在百种以上。

![]() “岩波讲座丛书”小册子

“岩波讲座丛书”小册子

出于好奇,我很想知道徐祖正当年捐赠的图书细目,至少受赠方也应有一纸接受清单。我辗转问询过北大图书馆,结果没能如愿,这也在意料之中,毕竟近四十年了,谁能说的清楚,何况一般图书馆的捐赠书目不对外公开。不过经间接途径,朋友帮我检索到北大图书馆古籍部编目的四十六种徐氏捐赠藏书,其中的七种属善本,据说仍有不少徐氏旧藏尚未编目。其实不单徐祖正,图书馆中还有不少名头更大人物的旧藏,至今还躺在书库等待整理。

我曾设想,徐祖正早年赴日期间便着手购存书藉,以保守计,四五十年出入书铺门店应该还是有可能的,如果他勤于搜讨,加上朋辈转让,旧友馈赠,积月累岁,想来收存也颇有可观,骆驼书屋所存应远不止六千多册。这些藏书在历次世局动荡中有否遭受劫难而减损,因所见材料有限,则不能尽知其详。

徐氏没有子嗣,其殁后藏书归了两家国内著名图书馆,也算是物得其所了。

徐祖正的外甥李忠霖在遗稿《徐祖正教授逸闻数则》中,讲到了徐祖正的藏书嗜好:“有一次耀辰舅对我说:‘我们的先祖昆山徐氏,过去有徐乾学的传是楼,是当时江南颇有声誉的藏书楼,我也有这种兴趣,但是我并不想传之子孙的。’记得我初到北京,考上了清华,原拟进历史系的,一看到他老人家藏的英文、法文、日文等书籍很多,在他的引导下考入了外文系。”文中李忠霖还说,“张奚若教授在北京将要沦陷的时候,把所藏中文书籍全部转让给耀辰舅,他全数接受下来,以助其离京之行”,“1978年他临终前把这些家藏的日文书和中文文史书籍都捐给北京大学图书馆,英文书和少数的法文、德文书则捐献给国立北京图书馆,该馆特地为他另辟专室,两者总计6226本。”(以上引文刊载于《昆山文史》第九辑)李文提供了徐氏藏书大致种类,也让我们了解了这些藏书最终去向,且捐赠数目明确,看来是经过清点的了。

在我阅读过的材料中,国家图书馆董馥荣先生的一篇《徐祖正骆驼书屋所藏“闺闱丛珍”》(原载《文献》季刊2007年4月第2期)引起我的关注。董文列举的书目中,并不仅是李文所讲“英文书和少数的法文、德文书则捐献给国立北京图书馆”,从这篇文字可知,徐祖正当年捐赠北京图书馆图书中,至少也包括中文线装古籍,如历代妇人著述等——这些与妇女有关的书籍,正是徐祖正藏书中一个重要专题。董文使得像我这样的普通读者,也能有机会了解到“深藏”于国家图书馆(原北京图书馆)中一部分“徐氏专藏”的大致信息。文中这样写道:

徐祖正捐赠北京图书馆的线装书有661种627部,约计1400馀册,多数为清中期以后的刊本,也不乏清乾隆及乾隆以前的刻本,更有二十四种抄、稿本,其中有周作人稿本《儿童杂事诗》、《往昔三十首》,废名的《莫须有先生坐飞机以后》第十八章的誊清稿本,胡文楷抄本《昆山胡氏怀琴堂藏闺秀书目》、《碧桃馆词》、《双修阁诗存》等18种女性诗文别集。这些书从分类上看,主要是集部著作,约有四百多部;其次是史部传记类的著作,有三十馀部;其他还有少量的佛教类典籍和子部著作等,这部分文献的内容绝大多数与女性有关。徐氏藏书最显著的特点,无疑是其对妇女著作及与女性相关著作的收藏。……

有关徐氏藏书的来源,没有更详细的记录。从为数不多的题记中,可以看出其主要来自个人的购买,同时也得益于朋友的赠送。他在《澹仙诗钞》的题记中特别提到了周作人给予他的支持,他说“启明知余所好,常将其旧藏中关于闺秀诗文集割爱见惠,或有新得亦时有捐赠。”我们见到的明确由周作人送给他的闺闱著作有5种,其中《红窗百咏》、《妆楼摘艳》、《历代名媛杂咏》都钤有周氏的藏书章,从《澹仙诗钞》题记中的文字看,应该不止这5种。笔者还发现有不少书籍重订后的书签是由周作人题写的,也可以看出周作人对徐祖正收藏闺秀作品的支持。而徐祖正与胡文楷之间则是一种相互支持的情形,他们不仅有同乡之谊,在藏书方面更有相同的爱好,因此相互关照也是顺理成章的。在徐祖正藏书中,我们不仅见到了抄本《昆山胡氏怀琴堂藏闺秀书目》还有胡氏抄本《味梅吟草》、《金陵游草》和《吟梅仙馆绝句抄》三种诗文集。胡文楷在其所编的《历代妇女著述考》的自序中也提到了徐祖正的帮助。

以上引文中,我感兴趣的是作者引用的徐氏藏书题记六篇,其中,清人熊琏撰《澹仙诗钞》为嘉庆二年(1797年)刻本,钤“骆驼书屋所藏”印,徐氏题记写道:

澹仙诗钞共五卷,系廿四年秋季所购,分订四册。今承启明兄惠假原装一部,灯下无事,从事校读一过,前在目录卡片中注明有缺页者,计缺题词七页以下三页,今又查得缺邵文鸿氏序文一篇,所引为错异者,除赋钞、文钞外,其馀诗钞、词钞皆于每卷之末缺短数首,内中亦有原页中行数不减而诗与题皆经改易者,册壹跋文皆同,未见提及,是可怪也。向来对于板本之覆杂少所当意,以为小家数之诗文集不比穷研经典,出入有限,今知欲追踪一部集子之究竟,亦非多多搜集异本不可。拟将此周氏异本假而不还,宣告没收,但启明知余所好,常将其旧藏中关于闺秀诗文集割爱见惠,原装本之《澹仙诗钞》本有移赠之说,余以为笥中已有,一度以假阅为名而带归者,今灯下校读之馀,觉非出此穷凶极恶之态度不可,殊为愧汗也。

时在念陸年九月七日灯下之北平

骆驼馀生述

从这篇徐氏题记中,可窥见周徐二人不分彼此,交情确是不浅,同时也可看到徐氏性情的另一面。董文同时选录了徐氏旧存中另外五篇题记,这五种旧存分别是:

一、《绣像玉连环》八卷,清朱素仙撰,清樵云山人订,清道光三年(1823年)刻本,钤“徐”、“骆驼书屋所藏”印;

二、《澹鞠轩诗初稿》,张褶英撰,清道光间刻本,题词处钤“骆驼书屋所藏”印;

三、《韵香阁诗集》,清孔祥淑撰,光绪十三年(1887年)刻本;

四、《虔共室遗集》,清曾彦撰,光绪十七年刻本,钤“骆驼书屋所藏”、“昆山徐氏”、“ 闺闱丛珍”印 ;

五、《红萼轩词牌》,清孔传铎辑,清刻本。

因篇幅所限,这五篇徐祖正题记文字内容这里就不再赘引,感兴趣的朋友读者不妨阅读《文献》原作。

其实在周作人日记中,也能找到二人相互借阅、赠书的文字。比如“耀辰赠文房小说一部”(1926年8月31日)“下午耀辰来,以英书一本见赠”(1929年7月13日)“耀辰来,赠以若子遗影及《名媛杂咏》一部。携来《竹居小牍》四册见赠”(1929年12月7日)“上午遣张三送《香咳集》赠耀辰”(1932年2月3日)“下午耀辰来,以《辞源》丁种一部见赠”(1932年4月1日)“得耀辰送来《尺牍类便》六册见示”(1932年7月14日)“耀辰来,赠书一册,下午去,携去女才子诗及尹默所书字”(1933年1月30日)“耀辰交来严既澄诗词一册”(1933年8月11日)“从耀辰借《俳文文学杂记》一册”(1933年11月24日)“还耀辰书一册”(1933年12月22日)“以《拟曲》赠耀辰一册”(1934年2月22日)“以《万叶名物图会》二册送致耀辰”(1934年10月18日)……两人相知甚深,当然了解对方需求。其实这只是1934年之前,周作人日记中二人图书交流的部分记载,至于徐氏本人早年间于旧籍购寻收蓄的细节,以及“反右”、“文革”等政治运动中,有否遭遇抄没赀财书籍,是否经历秦火劫灰,因未见相关文字依据,致今日仍茫无所知。然而在不久前,我竟有幸亲睹曾是骆驼书屋的一册旧存。

就在今年夏初,承友人尹君相告,他于北大外语学院图书馆见到一本徐祖正旧藏日文书。他知道我关注徐祖正,便把这个发现告诉了我。适小尹毕业在即,我便很快赶去北大。这是一本夏目金之助写的《彼岸过迄》,红底花布面的小精装,典型日式装帧,小巧雅致。书是日本春阳堂版,大正七年(1918年)二月一日十六版。作者夏目金之助,即日本近代文学大家夏目漱石,据说他自小深受东方传统文化熏染,名字便出自《晋书•孙楚传》“潄石枕流”句。这本《彼岸过迄》也被译作《过了春分时节》,是作者尝试将四篇看似独立,然互有关联的短篇串联写成。

书的内页有徐祖正钢笔题记,大意是:他于1918年夏天买到这本书,携去热海海岸阅读,它曾陪伴自己度过了半年中烦闷的时光。后来把此书又借给了朋友济訚,以慰其在东京、仙台间往返的寂寞。之后朋友来信说,这书被爱人遗失。我只能又买来一本,因为我与这书有特别的关系。这页及正文首页钤有“徐祖正章”姓名小印。在 “绪言”(据明治四十五年一月于《朝日新闻》刊载时的绪言)之后,有施色插画一帧,不知是否为潄石手笔。书中另有“徐祖正先生赠书”、“北京大学图书馆藏印”各一枚。这是我第一次,也是仅有的一次触摸徐祖正旧藏实物,冥冥中仿佛触碰到老先生翻阅这本书时的手指,然而,时光已跨越了近一百个年头。

在我仍沉浸于这次“艳遇”徐氏旧藏的喜悦时,几天之后,小尹再传消息,他于昌平校区储存馆又寻觅到一册徐祖正藏本《心》,同样是夏目漱石著。从发送来的书影看,开本、质地、装帧,甚至书面颜色悉与《彼岸过迄》相近,不同者是由岩波书店出版发行,大正七年九月二十日十一版。这本书的正文后也有徐氏亲笔识语,字划稍微潦草,意思大约是:一九一九年五月十一日风雨交加之夜,在东京麻布地区叔父寓舍读完这一卷,弟弟妹妹都已经安睡了......祖正。在这本书前的环衬页上,留有 “徐祖正章” “徐祖正先生赠书”“ 北京大学图书馆藏印”印迹。从徐祖正上面两段题识,特别是在《彼岸过迄》识语中提到的,书看过后借予朋友,得知朋友家人将书遗失,他又重新购置一册……不难看出,夏目漱石在他心目中应该有着重要特殊的位置。

徐祖正购读这两本书,是在夏目潄石病逝不久的一两年中。夏目潄石当年就读于东京帝国大学英文学专业,后曾留英国学习两年,深受基督教文化影响——他的作品《心》写的便是人性善恶问题,作者对罪与罚、生与死的思考,生动地体现神(爱)就在你心中的基督教的精神本质。徐祖正在京都帝国大学也是英文学专业,同样也曾留英学习(参见方纪生在日本重印《骆驼草》序言,载《明报月刊》1984年五月号),他是虔诚的基督教徒。两人经历颇有相似处,不知是巧合还是徐祖正受到这位日本文学前辈的影响。

据小尹见告,徐祖正捐赠北京大学图书馆的图书中,尚包含部分被称作“岩波讲座丛书”的小册子,是岩波书店当年举办面向普通市民的学术讲座,之后将学者的演讲稿排印出版。从拍照书影看,这类书多数很薄,数量应在百种以上。

出于好奇,我很想知道徐祖正当年捐赠的图书细目,至少受赠方也应有一纸接受清单。我辗转问询过北大图书馆,结果没能如愿,这也在意料之中,毕竟近四十年了,谁能说的清楚,何况一般图书馆的捐赠书目不对外公开。不过经间接途径,朋友帮我检索到北大图书馆古籍部编目的四十六种徐氏捐赠藏书,其中的七种属善本,据说仍有不少徐氏旧藏尚未编目。其实不单徐祖正,图书馆中还有不少名头更大人物的旧藏,至今还躺在书库等待整理。

我曾设想,徐祖正早年赴日期间便着手购存书藉,以保守计,四五十年出入书铺门店应该还是有可能的,如果他勤于搜讨,加上朋辈转让,旧友馈赠,积月累岁,想来收存也颇有可观,骆驼书屋所存应远不止六千多册。这些藏书在历次世局动荡中有否遭受劫难而减损,因所见材料有限,则不能尽知其详。

徐氏没有子嗣,其殁后藏书归了两家国内著名图书馆,也算是物得其所了。