陈寅恪因何事向我的父亲沈仲章求援?

【编者按】沈仲章先生曾师从中国现代民族音乐一代宗师刘天华学习音乐,又协助刘半农、罗常培等学者研究语言及民俗。抗战时历经艰险,将国宝居延汉简运往香港。上世纪四十年代又辅佐徐森玉保护整理珍贵文物图籍。后半生他主要从事工商业与慈善业,并致力于民间文化与民族音乐救护工作,尤其是古琴资料。其女沈亚明藏有一封陈寅恪于1942年3月19日写给沈仲章的信,决定将此信发表之际,她又找到了陈寅恪的二女儿陈小彭与她的一次谈话录音,主要围绕着对沈仲章的回忆展开,时间恰为2015年3月19日,沈亚明“非常感慨整整七十三年后的同月同日,两位故交的女儿得以长聊父辈往事”,于是选取部分谈话,整理成文。

![]() 1940年,陈寅恪全家在香港九龙太子道居所楼下。

沈仲章摄,陈美延供图

1940年,陈寅恪全家在香港九龙太子道居所楼下。

沈仲章摄,陈美延供图

“沈先生来了”

沈:我想请您随便聊聊。你们在香港的时候,您大概是几岁到几岁?

陈:我这一次在香港是三十几年。(先前交谈中,小彭姨提到她定居香港已经三十多年了。) 以前,好像就是我小学二年级吧。嗯,现在我的记性差,那个时候,就是抗战的时候,我们离开的时候小学一年级,六岁。离开北京以后辗转,在桂林住了一年左右吧,就到香港。这个时候小学二年级,七岁吧。(查了资料,寅恪先生一家1937年11月离开北平,1938年1月底到香港。1月31日是旧历新年,小彭姨在那天满七岁。)

沈:嗯。我知道您还记得我父亲,我不知道您还记得不记得……大概的印象啊,或者有没有什么事……

陈:(急切插入)记得,记得,非常记得!

沈:他只说常常到你们家去的,但是去干什么他也没有说。

陈:……(此时小彭姨插入,同时说话,录音听不清。)

沈:说吧,您说吧,就说您小时候的记忆。

陈:我回忆一些事情,把它记录下来吧,我想是这样:嗯,那时我小学二年级,大概是七岁左右。我们在香港大约是住了四年的时间,在这四年里头呢,最早是住在靠近香港大学,因为我们跟许地山比较熟嘛,有种种关系,你知道吧?

沈:我知道,我知道。我也写过一篇我父亲……(我没来得及说出下半句“与许地山的文章”,也没来得及告诉小彭姨,我那篇文章刊载于《传记文学》2014年11月号。)

![]() 许地山在香港。 周苓仲供图

许地山在香港。 周苓仲供图

陈:这两张相片就是在他们家旁边罗便臣道,那个房子里照的,那个阳台上照的,就是最后给你那两张相片。(通电话之前,小彭姨曾用电子邮件或微信等其他途径告知,她家在香港期间,除了偶尔去照相馆,家庭生活照都是我父亲拍摄的。小彭姨还陆续给我传来一批“令尊的作品”。其中有两张是她和她姐姐陈流求的儿时合影,小彭姨特地注明从未发表过。)

![]() 1938年,陈流求(左)与陈小彭(右)在香港罗便臣道寓所阳台。

沈仲章摄,陈小彭供图

1938年,陈流求(左)与陈小彭(右)在香港罗便臣道寓所阳台。

沈仲章摄,陈小彭供图

后来发给你都已经发表在《也同》里了。《也同欢乐也同愁》是我们三个人记录的一本书。我寄了本给唐三姐,你以后可以问她借了看嘛。 (唐三姐是心理学家唐钺的三女儿唐子仁,现居美国。寅恪先生与唐钺先生从年轻时就一直是好朋友。陈唐两家在广西曾为邻居,那时两家孩子正当学龄,经常一起玩耍。唐子仁排行第三年,又长于陈小彭,因此后者称其“三姐”。唐子仁夫妇都是我父亲的好朋友,与我们全家都很熟。唐子仁是看着我长大的,相当亲近。)

沈:行,行,我可以。

陈:啊,就是他来罗便臣道那儿。因为我现在记性也不是很好,那个时候我对他的印象还不是很深。

后来我们搬到一个住得很久的房子里,就在九龙,太子道369号。那个房子就叫作“洽庐”Happy House。房东盖了一个房子,我们租的,住在三楼。那个时候他来的时候,就有相当的印象。我们叫他沈——先——生——。

他来的时候,我只知道,感觉到他是我父亲的一位年轻的朋友。因为,我父亲的朋友多数都是年纪相当的啦,他比我父亲年轻。我也不知道他是跟我父亲什么关系,这我就不知道了。什么学生也好,什么也好,我都不知道。我只知道有一位沈先生,他很年轻,来了我们家。我们小孩都非常喜欢他,他跟我们玩嚒。

他经常穿着一套中等灰色,偏深的,就是银灰色的但是很深的一种,灰色的西装。我记得他多数时候喜欢穿着黑皮鞋,可能是吧?嗯,西装是一套一套的。

还就是中等偏瘦。高矮中等,人偏瘦,就跟相片上一样。(通话之前,我曾给小彭姨寄去几张相片,其中一张是父亲1940年在香港,正是父亲为陈家常客之时。)

我就记得有这么个沈先生,常来看我们。来了也跟我们到花园里去照相。因为,我母亲身体也非常不好,她有心脏病。

沈:嗯嗯,听说过。

陈:啊,就是在我这儿只能知道有七张,一共发给你的七张相片。对吧?

沈:嗯,大概是,我倒也没数。可能有,反正挺多的。

陈:因为有五张是发表的。那两张后来我给你的,没有注明谁谁谁,就是在我家里没有发表的。但是在流求啊、美延那还有没有呢,我就记不起来了。(流求,寅恪先生长女;美延,寅恪先生幼女。)

他照的相片质量非常好。到目前为止还能够保持质量,很不错。而且我觉得也有一定的风格。

专业人士一定可能看出来他所用的技术,他喜欢用什么样的规格来照相。因为他好像有些专业水平吧,我就这样感觉。

沈:谢谢。

陈:因为我父亲当时多数是不在香港的,就是在香港的时间比较短。就仅仅四年中,我只能记起这四年中的情况吧,就一共是七张相片。

他常常来看我们,就是有时候我父亲不在香港,因为他在昆明,就是西南联大嘛。

那个时候他也身体很不好,在那个高原。而且那个时候,知识分子也相当的清苦。那个钱呢,老是贬值。也汇不过来,汇过来有时又耽误一个多月,有时不止啊。就是拿不着钱,我们在香港也是相当的困难。

我母亲有一次生病啊,我父亲也不在香港,他也来看望我们。这个是他来的情况啰。

沈:您说得非常像我父亲,虽然我那时还没……

陈:我不太听得清楚。

沈:您说得非常非常像我的父亲。虽然我父亲五十多岁,五十过了才生我,以前的事情我不知道,但是他一直跟我讲故事啊,所以我对他的了解,反而比我哥哥姐姐多一点儿。说得非常像我父亲。

陈:像你父亲?

沈:嗯,我父亲是很喜欢跟孩子玩的,所以我想他……

陈:哎,哎。我们印象很深的。“沈先生来了!”我们就好高兴。他有的时候好像还变些什么小小的魔术啊什么的,那种逗着小孩玩的。

沈:对,一定是他!他会,他会干这些事,他很喜欢。

陈:他是学这个的?

沈:没有,他就是喜欢。这些不知他哪儿学的。

陈:头断掉啦,……

沈:嗯?噢,手指头藏掉,断掉呀,噢,呀!他会,他会!他也逗过我!

陈:手指头断掉了呀,大手指头断掉了,那种呀,你记得吗?

沈:我记得,他也逗过我,他会!他特别喜欢跟孩子玩。他有的时候,还会在鼻子上顶东西呀,肩膀上顶东西呀,我不知道他有没有跟你们玩过这些?

陈:但是为什么那回我们在尖沙咀那个渡轮,叫做Star Ferry,好像是叫做什么“天星小轮”吧。上次我写了个注的“天星小轮”,就是渡轮。但是到哪去我就记不清楚了。也许是上山顶去坐缆车啊,是不是?我就不敢那个了。(“那个”指代猜测之类的意思。)带我们上山去坐缆车啊,上山有一个电缆的车。但是我们上哪儿去呢?他就是跟我们一起坐渡轮。我很欣赏那张相片,所以还一直保留,文化大革命也没丢掉啊。

![]() 1938或1939年,陈小彭(左)和陈流求(右)在香港“天星小轮”。

沈仲章摄,陈小彭供图

1938或1939年,陈小彭(左)和陈流求(右)在香港“天星小轮”。

沈仲章摄,陈小彭供图

沈:(找出相片)嗯,很活,您的那双眼睛很活很活。

陈:但是我没有门牙,那个时候可能换牙吧。

沈:那才可爱呢。我知道小时候肯定不想露嘴巴,现在大了来看,一定觉得那时很可爱。太可爱了。

陈:小孩子好玩,任何小孩都好玩。只要不是太怪,就都是好玩。

沈:对对对,天真嘛,纯朴,就自然才好嘛。我猜想我父亲喜欢跟孩子玩。我正想问你们去哪儿呢。一般我父亲带你们出去,您妈妈也不一定去?

陈:大人也在的。那时候,不是说他一个人带我们两个人,我估计大概全家也去玩。上哪去玩我实在想不出来。我们过海多数是去港岛那边,或者是上那个爬山——到山顶去的缆车,但是有没有其他的,我就记不清楚。这是说那张相片吧。

沈:嗯。那张相片。

![]() 上世纪八十年代,唐子仁夫妇与沈仲章在苏州。

朱成章供图

上世纪八十年代,唐子仁夫妇与沈仲章在苏州。

朱成章供图

陈寅恪的求援信

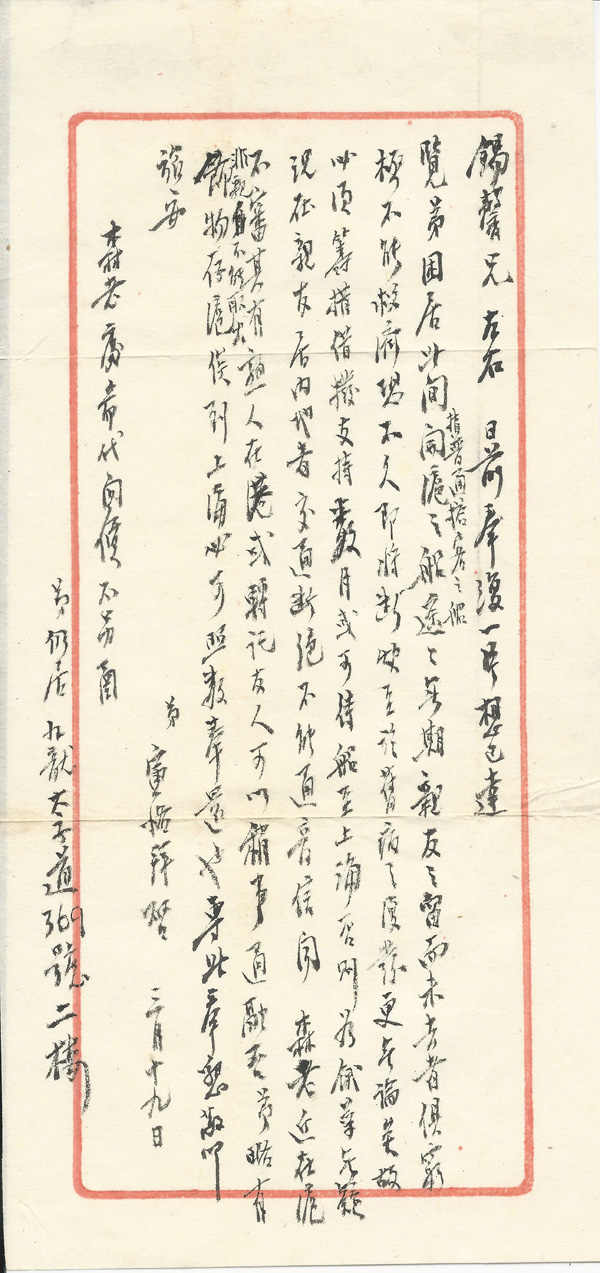

以上谈话,虽然日期是个巧合,内容倒不是讨论七十三年前同月同日的陈寅恪致沈仲章函。但可作为“举例”,说明收信人与发信人家庭之相熟。若想进一步了解两位故交的关系,可参见拙文《沈仲章与陈寅恪之缘》(《传记文学》2015年2月号)。我还以为,发表这份节录,可以配合《陈寅恪致沈仲章1942年3月19日函》的公布。该函扫描件以及识读如下:

锡馨兄左右:日前奉复一片,想已达览。弟困居此间,开沪之船(指普通搭客之船)遥遥无期。亲友之留而未去者俱穷极,不能救济,恐不久即将断炊。至于旧病之复发,更无论矣。故必须筹措借拨,支持数月,或可待船至上海。否则为饿莩无疑。现在亲友居内地者,交通断绝,不能通音信。闻森老近在沪,不审其有熟人在港或转托友人可以稍事通融否?弟略有饰物存沪(非亲自不能取出),俟到上海必可照数奉还也。

专此奉恳,敬叩

旅安 弟寅恪拜启 三月十九日

森老处希代问候,不另函。

弟仍居 九龙太子道369号二楼。

![]() 陈寅恪1942年3月19日致沈仲章信

陈寅恪1942年3月19日致沈仲章信

对这封陈函的年代、格式和人名等,需要作些简单解释:

陈寅恪先生给我父亲沈仲章的这封亲笔函,落款日期是3月19日。我发现此函时,没看到实寄封,信纸套在一个白信封里,上有父亲手书“寅恪师函”。从信中内容可知,该函写于日军占领香港陈家受困之时。推算起来,太平洋战争爆发于1941年12月,寅恪先生于1942年5月逃离香港,7月从广西又给我父亲发过一封信。因此,这封3月19日函,年份无疑是1942年。

寅恪先生的三个女儿陈流求、陈小彭和陈美延授权发表此函,并校勘了识读。遵照她们的指点,依循旧时书信惯例及原函格式,“尊称”“敬称”以空格顶格表示,“谦称”采用小字,插入语加了括号。

函中有两个人名必须注解:一个是信首抬头“锡馨”,那是父亲本名,也是他上小学时用的学名。在我家这族沈氏里,父亲的排行是“锡”字辈。“仲章”可以说是他的字,他虚龄十三之后,基本以字行。抗战期间父亲因为抢救居延汉简,又参与其他保护文物的活动,在沦陷区用“沈仲章”不安全,便改用不为一般人熟悉的本名“沈锡馨”。

另一个是“森老”,出现了两次。那是徐森玉,又名徐鸿宝。按说陈寅恪生于1890年,徐森玉生于1881年,相差不过九岁,算同辈人。但寅恪先生尊森玉先生为“森老”,可见敬重之意。父亲与森玉先生关系极为密切,故信末有“不另函”之语。我有理由猜测,寅恪先生希望通过沈仲章,让森玉先生了解他的艰难处境,以便把求援呼叫传出去。关于这一点的讨论以及几乎逐词逐句的全信解读,请参见《新文学史料》2016年第3期刊载的另一篇拙文。

(本文原题为《七十三年后:与陈小彭谈我的父亲沈仲章》,载于2016年8月28日的《东方早报·上海书评》,现标题和小标题为编者所拟)

“沈先生来了”

沈:我想请您随便聊聊。你们在香港的时候,您大概是几岁到几岁?

陈:我这一次在香港是三十几年。(先前交谈中,小彭姨提到她定居香港已经三十多年了。) 以前,好像就是我小学二年级吧。嗯,现在我的记性差,那个时候,就是抗战的时候,我们离开的时候小学一年级,六岁。离开北京以后辗转,在桂林住了一年左右吧,就到香港。这个时候小学二年级,七岁吧。(查了资料,寅恪先生一家1937年11月离开北平,1938年1月底到香港。1月31日是旧历新年,小彭姨在那天满七岁。)

沈:嗯。我知道您还记得我父亲,我不知道您还记得不记得……大概的印象啊,或者有没有什么事……

陈:(急切插入)记得,记得,非常记得!

沈:他只说常常到你们家去的,但是去干什么他也没有说。

陈:……(此时小彭姨插入,同时说话,录音听不清。)

沈:说吧,您说吧,就说您小时候的记忆。

陈:我回忆一些事情,把它记录下来吧,我想是这样:嗯,那时我小学二年级,大概是七岁左右。我们在香港大约是住了四年的时间,在这四年里头呢,最早是住在靠近香港大学,因为我们跟许地山比较熟嘛,有种种关系,你知道吧?

沈:我知道,我知道。我也写过一篇我父亲……(我没来得及说出下半句“与许地山的文章”,也没来得及告诉小彭姨,我那篇文章刊载于《传记文学》2014年11月号。)

陈:这两张相片就是在他们家旁边罗便臣道,那个房子里照的,那个阳台上照的,就是最后给你那两张相片。(通电话之前,小彭姨曾用电子邮件或微信等其他途径告知,她家在香港期间,除了偶尔去照相馆,家庭生活照都是我父亲拍摄的。小彭姨还陆续给我传来一批“令尊的作品”。其中有两张是她和她姐姐陈流求的儿时合影,小彭姨特地注明从未发表过。)

后来发给你都已经发表在《也同》里了。《也同欢乐也同愁》是我们三个人记录的一本书。我寄了本给唐三姐,你以后可以问她借了看嘛。 (唐三姐是心理学家唐钺的三女儿唐子仁,现居美国。寅恪先生与唐钺先生从年轻时就一直是好朋友。陈唐两家在广西曾为邻居,那时两家孩子正当学龄,经常一起玩耍。唐子仁排行第三年,又长于陈小彭,因此后者称其“三姐”。唐子仁夫妇都是我父亲的好朋友,与我们全家都很熟。唐子仁是看着我长大的,相当亲近。)

沈:行,行,我可以。

陈:啊,就是他来罗便臣道那儿。因为我现在记性也不是很好,那个时候我对他的印象还不是很深。

后来我们搬到一个住得很久的房子里,就在九龙,太子道369号。那个房子就叫作“洽庐”Happy House。房东盖了一个房子,我们租的,住在三楼。那个时候他来的时候,就有相当的印象。我们叫他沈——先——生——。

他来的时候,我只知道,感觉到他是我父亲的一位年轻的朋友。因为,我父亲的朋友多数都是年纪相当的啦,他比我父亲年轻。我也不知道他是跟我父亲什么关系,这我就不知道了。什么学生也好,什么也好,我都不知道。我只知道有一位沈先生,他很年轻,来了我们家。我们小孩都非常喜欢他,他跟我们玩嚒。

他经常穿着一套中等灰色,偏深的,就是银灰色的但是很深的一种,灰色的西装。我记得他多数时候喜欢穿着黑皮鞋,可能是吧?嗯,西装是一套一套的。

还就是中等偏瘦。高矮中等,人偏瘦,就跟相片上一样。(通话之前,我曾给小彭姨寄去几张相片,其中一张是父亲1940年在香港,正是父亲为陈家常客之时。)

我就记得有这么个沈先生,常来看我们。来了也跟我们到花园里去照相。因为,我母亲身体也非常不好,她有心脏病。

沈:嗯嗯,听说过。

陈:啊,就是在我这儿只能知道有七张,一共发给你的七张相片。对吧?

沈:嗯,大概是,我倒也没数。可能有,反正挺多的。

陈:因为有五张是发表的。那两张后来我给你的,没有注明谁谁谁,就是在我家里没有发表的。但是在流求啊、美延那还有没有呢,我就记不起来了。(流求,寅恪先生长女;美延,寅恪先生幼女。)

他照的相片质量非常好。到目前为止还能够保持质量,很不错。而且我觉得也有一定的风格。

专业人士一定可能看出来他所用的技术,他喜欢用什么样的规格来照相。因为他好像有些专业水平吧,我就这样感觉。

沈:谢谢。

陈:因为我父亲当时多数是不在香港的,就是在香港的时间比较短。就仅仅四年中,我只能记起这四年中的情况吧,就一共是七张相片。

他常常来看我们,就是有时候我父亲不在香港,因为他在昆明,就是西南联大嘛。

那个时候他也身体很不好,在那个高原。而且那个时候,知识分子也相当的清苦。那个钱呢,老是贬值。也汇不过来,汇过来有时又耽误一个多月,有时不止啊。就是拿不着钱,我们在香港也是相当的困难。

我母亲有一次生病啊,我父亲也不在香港,他也来看望我们。这个是他来的情况啰。

沈:您说得非常像我父亲,虽然我那时还没……

陈:我不太听得清楚。

沈:您说得非常非常像我的父亲。虽然我父亲五十多岁,五十过了才生我,以前的事情我不知道,但是他一直跟我讲故事啊,所以我对他的了解,反而比我哥哥姐姐多一点儿。说得非常像我父亲。

陈:像你父亲?

沈:嗯,我父亲是很喜欢跟孩子玩的,所以我想他……

陈:哎,哎。我们印象很深的。“沈先生来了!”我们就好高兴。他有的时候好像还变些什么小小的魔术啊什么的,那种逗着小孩玩的。

沈:对,一定是他!他会,他会干这些事,他很喜欢。

陈:他是学这个的?

沈:没有,他就是喜欢。这些不知他哪儿学的。

陈:头断掉啦,……

沈:嗯?噢,手指头藏掉,断掉呀,噢,呀!他会,他会!他也逗过我!

陈:手指头断掉了呀,大手指头断掉了,那种呀,你记得吗?

沈:我记得,他也逗过我,他会!他特别喜欢跟孩子玩。他有的时候,还会在鼻子上顶东西呀,肩膀上顶东西呀,我不知道他有没有跟你们玩过这些?

陈:但是为什么那回我们在尖沙咀那个渡轮,叫做Star Ferry,好像是叫做什么“天星小轮”吧。上次我写了个注的“天星小轮”,就是渡轮。但是到哪去我就记不清楚了。也许是上山顶去坐缆车啊,是不是?我就不敢那个了。(“那个”指代猜测之类的意思。)带我们上山去坐缆车啊,上山有一个电缆的车。但是我们上哪儿去呢?他就是跟我们一起坐渡轮。我很欣赏那张相片,所以还一直保留,文化大革命也没丢掉啊。

沈:(找出相片)嗯,很活,您的那双眼睛很活很活。

陈:但是我没有门牙,那个时候可能换牙吧。

沈:那才可爱呢。我知道小时候肯定不想露嘴巴,现在大了来看,一定觉得那时很可爱。太可爱了。

陈:小孩子好玩,任何小孩都好玩。只要不是太怪,就都是好玩。

沈:对对对,天真嘛,纯朴,就自然才好嘛。我猜想我父亲喜欢跟孩子玩。我正想问你们去哪儿呢。一般我父亲带你们出去,您妈妈也不一定去?

陈:大人也在的。那时候,不是说他一个人带我们两个人,我估计大概全家也去玩。上哪去玩我实在想不出来。我们过海多数是去港岛那边,或者是上那个爬山——到山顶去的缆车,但是有没有其他的,我就记不清楚。这是说那张相片吧。

沈:嗯。那张相片。

陈寅恪的求援信

以上谈话,虽然日期是个巧合,内容倒不是讨论七十三年前同月同日的陈寅恪致沈仲章函。但可作为“举例”,说明收信人与发信人家庭之相熟。若想进一步了解两位故交的关系,可参见拙文《沈仲章与陈寅恪之缘》(《传记文学》2015年2月号)。我还以为,发表这份节录,可以配合《陈寅恪致沈仲章1942年3月19日函》的公布。该函扫描件以及识读如下:

锡馨兄左右:日前奉复一片,想已达览。弟困居此间,开沪之船(指普通搭客之船)遥遥无期。亲友之留而未去者俱穷极,不能救济,恐不久即将断炊。至于旧病之复发,更无论矣。故必须筹措借拨,支持数月,或可待船至上海。否则为饿莩无疑。现在亲友居内地者,交通断绝,不能通音信。闻森老近在沪,不审其有熟人在港或转托友人可以稍事通融否?弟略有饰物存沪(非亲自不能取出),俟到上海必可照数奉还也。

专此奉恳,敬叩

旅安 弟寅恪拜启 三月十九日

森老处希代问候,不另函。

弟仍居 九龙太子道369号二楼。

对这封陈函的年代、格式和人名等,需要作些简单解释:

陈寅恪先生给我父亲沈仲章的这封亲笔函,落款日期是3月19日。我发现此函时,没看到实寄封,信纸套在一个白信封里,上有父亲手书“寅恪师函”。从信中内容可知,该函写于日军占领香港陈家受困之时。推算起来,太平洋战争爆发于1941年12月,寅恪先生于1942年5月逃离香港,7月从广西又给我父亲发过一封信。因此,这封3月19日函,年份无疑是1942年。

寅恪先生的三个女儿陈流求、陈小彭和陈美延授权发表此函,并校勘了识读。遵照她们的指点,依循旧时书信惯例及原函格式,“尊称”“敬称”以空格顶格表示,“谦称”采用小字,插入语加了括号。

函中有两个人名必须注解:一个是信首抬头“锡馨”,那是父亲本名,也是他上小学时用的学名。在我家这族沈氏里,父亲的排行是“锡”字辈。“仲章”可以说是他的字,他虚龄十三之后,基本以字行。抗战期间父亲因为抢救居延汉简,又参与其他保护文物的活动,在沦陷区用“沈仲章”不安全,便改用不为一般人熟悉的本名“沈锡馨”。

另一个是“森老”,出现了两次。那是徐森玉,又名徐鸿宝。按说陈寅恪生于1890年,徐森玉生于1881年,相差不过九岁,算同辈人。但寅恪先生尊森玉先生为“森老”,可见敬重之意。父亲与森玉先生关系极为密切,故信末有“不另函”之语。我有理由猜测,寅恪先生希望通过沈仲章,让森玉先生了解他的艰难处境,以便把求援呼叫传出去。关于这一点的讨论以及几乎逐词逐句的全信解读,请参见《新文学史料》2016年第3期刊载的另一篇拙文。

(本文原题为《七十三年后:与陈小彭谈我的父亲沈仲章》,载于2016年8月28日的《东方早报·上海书评》,现标题和小标题为编者所拟)